La vita è sogno | Calderon de la Barca

- Cecilia Costa

- 21 lug 2021

- Tempo di lettura: 2 min

C’è una scena nel trono di spade che mi ha sempre fatto sorridere: durante una sfida a cavallo tra la Montagna e il Cavaliere dei fiori, il primo perde e stacca la testa al cavallo per questo. Ecco, Sigismondo, figlio del re Basilio di Polonia, dopo essere stato cresciuto nella solitudine di una torre di pietra immersa nel bosco, una sorta di Rapunzel ante litteram, fa più o meno lo stesso: quando le cose non vanno come vuole lui, agisce come un bambino capriccioso sacrificando molto spesso onore e vita delle sue povere vittime, salvo poi redimersi una volta compresa la natura dei suoi gesti.

Non lo avrei mai pensato, ma “La vita è sogno” di Calderon de la Barca si è aggiudicato tranquillo un buon posto sul podio tra i testi teatrali che dovevo preparare per il mio ultimo esame di triennale.

Inizialmente mi ero lasciata spaventare dalla difficoltà di leggere un testo non in prosa, ma con il procedere della lettura ho trovato l’utilizzo del verso, e della rima, come un buon incentivo al ritmo di lettura (utile anche per superare quei momenti un po’ più noiosi).

Calderon scrive il suo dramma a metà degli anni ’30 del 1600, e lo ambienta in una dimensione sospesa tra realtà e sogno dove domina a favore di questa tesi la scenografia incerta e quasi favolistica di una corte spagnola non ben precisata.

La trama riprende a grandi linee la tradizione teatrale del tempo con un grande spazio al tema della cavalleria e dell’onore, valore fondante della società spagnola seicentesca. I personaggi sono tutti mossi dalla ricerca di un ripristino dell’onore perduto e sono decisi a perseguire il loro obiettivo con ogni mezzo. Non manca un pizzico di amore a condire per bene duelli e malintesi.

Ho trovato degli spunti di riflessione interessanti: la grande domanda esistenziale che accompagna il dramma è cosa sia vita e cosa sia sogno; ovvero cosa ci spinge a stabilire che le cose che facciamo e viviamo non siano solo una grande proiezione del nostro cervello desideroso di trarci in inganno.

Per sedare in qualche modo la natura tirannica di Sigismondo, la corte del re di Polonia usa molto spesso lo stratagemma del sogno riducendo le sue pulsioni al mondo onirico, tanto che spesso è lo stesso principe a porsi il dubbio dell’origine dei suoi pensieri.

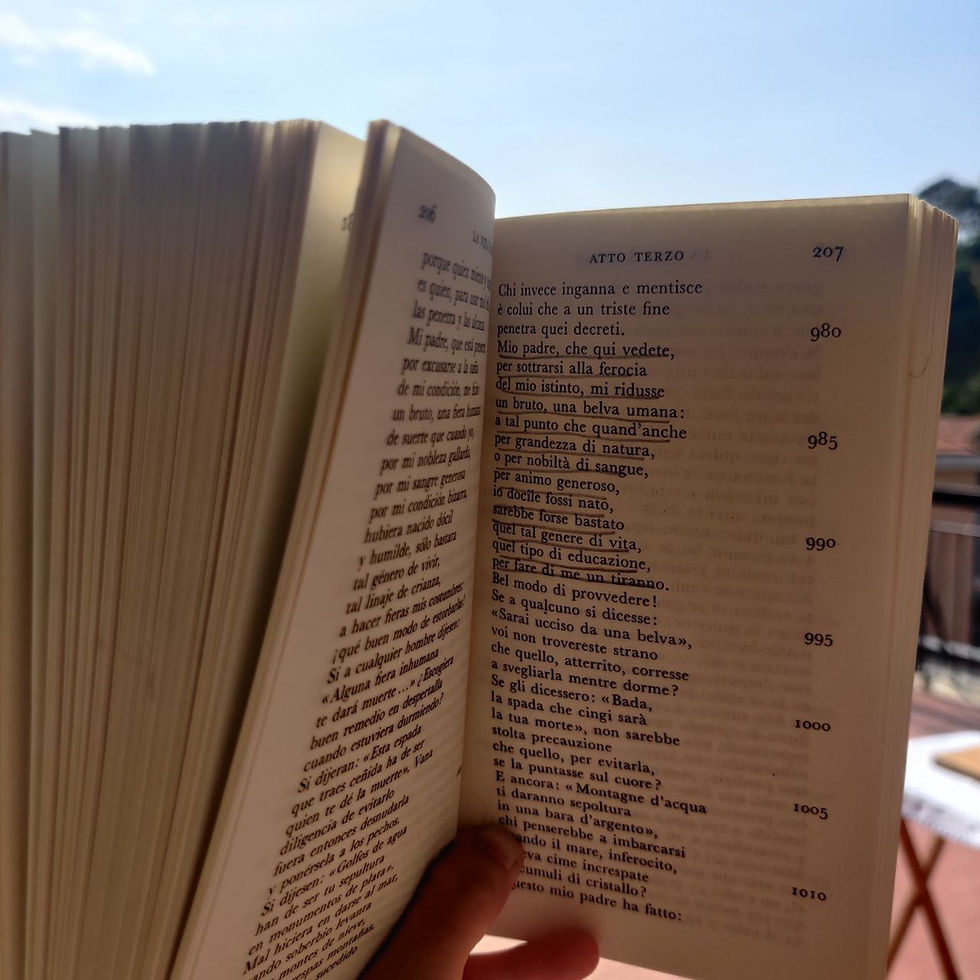

Uno dei passi che ho sottolineato è proprio un passaggio del dialogo tra i due: “Quand’anche per grandezza di natura, o nobiltà di sangue, per animo generoso, io docile fossi nato, sarebbe forse bastato quel tal genere di vita, quel tipo di educazione, per fare di me un tiranno”. Il discorso di fondo che verrà ripreso anche da Hugo ne “I miserabili” è incarnato da Sigismondo che si sente predestinato a essere un personaggio negativo e di fatto agisce come tale perché le situazioni e l’ambiente che ha avuto intorno lo hanno influenzato.

Il rapporto tra Sigismondo e il padre è esemplificativo: il re Basilio, per sfuggire alla possibilità di avere un figlio dall’animo bestiale lo allontana da sé e lo fa vivere come un emarginato finendo per generare una profezia che si auto-avvera. Sigismondo non è bruto per natura, è il contesto e l’educazione che ha ricevuto che lo hanno reso tale.

Commenti